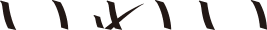

いわいの雛人形

陶器のぬくもりが、

家族みんなを笑顔にします。

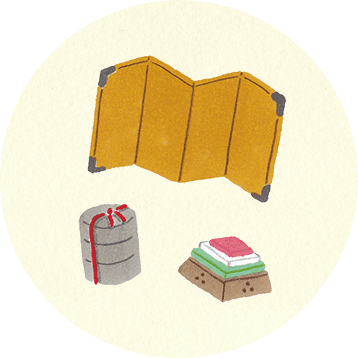

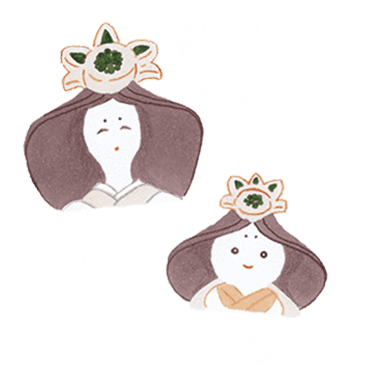

いわいの陶雛人形の魅力は、艶やかさと陶器本来が持つ風合いの良さにあります。

陶器独特の質感や素朴なあたたかみが、他にはない荘厳さを醸し、派手すぎない程度に華やかな印象が魅力的です。

商品だけでなく、その後の収納性を考えた設計やオプションのカスタマイズなど、節句を楽しむための細やかな配慮も込められています。

いわいは主役であるお子様の成長と家族の笑顔に、いつまでもそっと寄り添い続けるブランドでありたいと願います。

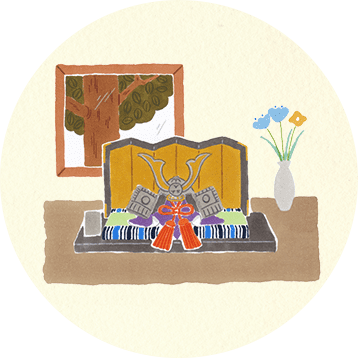

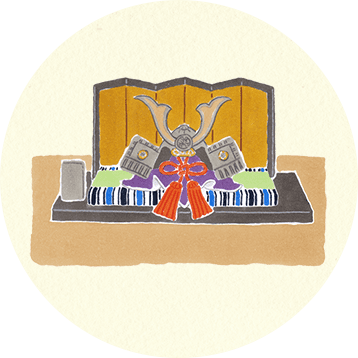

いわいの陶兜

力強い陶器の兜が、

健やかな子供の成長を願います。

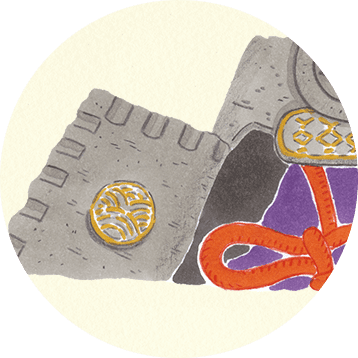

陶兜の一番の魅力は、重厚な力強さと陶器本来が持っている風合いの良さです。

陶器独特の質感や素朴なあたたかみが、他にはない奥深さと、落ち着いた華やかさを感じさせてくれます。また、年月が経っても変わらない美しさで飾れるのも、劣化のない陶器ならではの魅力です。

商品だけでなく、その後の収納性を考えた設計やオプションのカスタマイズなど、節句を楽しむための細やかな配慮も込められています。

いわいは主役であるお子様の成長と家族の笑顔に、いつまでもそっと寄り添い続けるブランドでありたいと願います。

制作の様子

職人の手によって、ひとつずつ生み出される、

「いわいができるまで」の様子をご紹介します。

商品一覧

お客様の声

-

静岡県/20代/女性

次女の初節句のために購入しました。

長女には収納飾りのお雛様を購入したのですが、

マンションのため収納スペースを考えると…

小さくてお手頃なもの、でも長女のものに劣らない可愛らしくてこだわりのものを…

と想っていた所に信楽焼のこのお雛様を発見。

一目で気に入ってしまいました。

メールのやり取りからもとても丁寧さが感じられた通り、梱包やあたたかいメッセージまで、

何もかもとても丁寧で…私と主人は感心されるばかり。2歳の長女が「かわいい~」と一言。

お雛様の丸い顔が次女にそっくりで早速愛着が湧いてます。 本当に素敵なお雛様に出会えました。

大切にします。ありがとうございました。 -

広島県/30代/女性

娘の初節句に、リビングの棚に置けるサイズの物を探していました。お店では高さ30センチの棚に置ける人形は滅多になく、ネットで探しました。実物を見ずに買うのは不安でしたが、カタログ請求し、じじばばも納得してお金を出してくれました。飾ってみると、焼き物の落ち着いた雰囲気がリビングにも合うと思いました。袖の内側にまで模様があり、思った以上に素敵で満足しています。毎年のことなので、出し入れしやすいのも購入に至ったポイントです。

-

埼玉県/30代/男性

娘の初節句の為に可愛いくてコンパクトな雛人形を探していたところ、素敵なものを発見し、購入させていただきました!

とても満足しています。